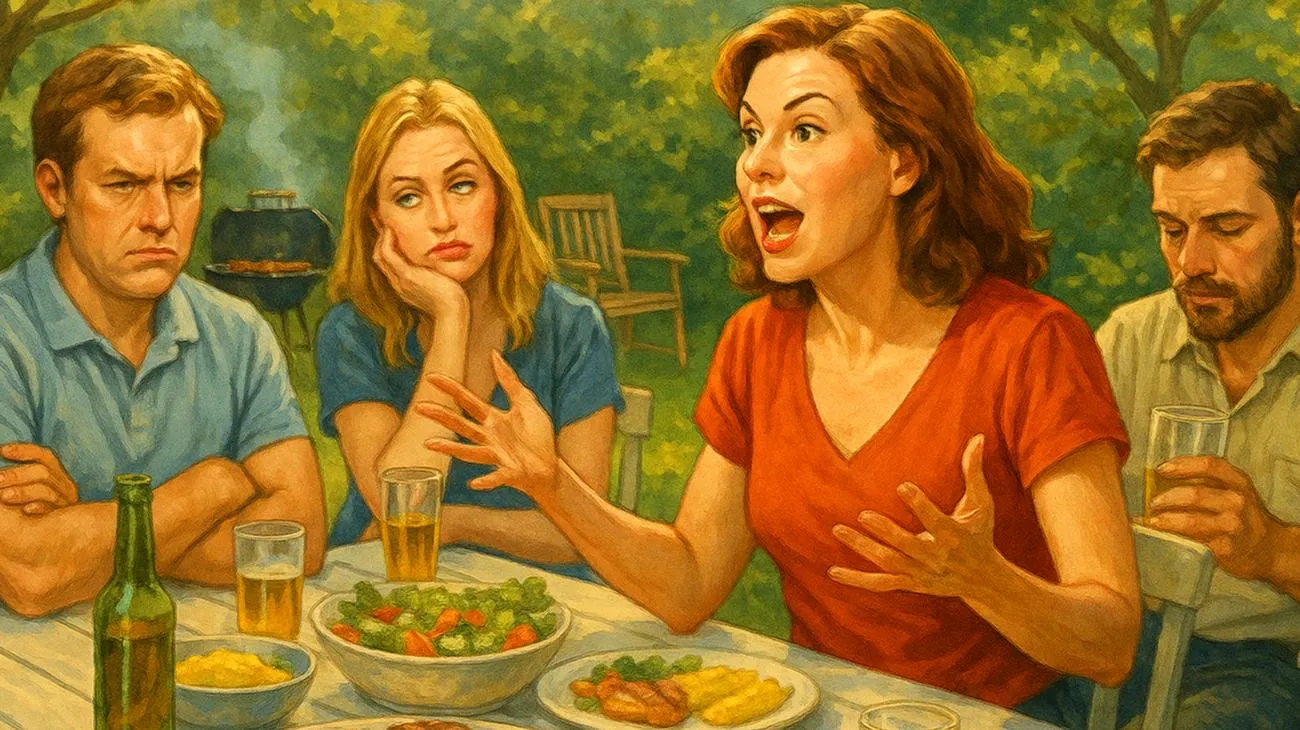

Du kennst sie bestimmt auch: Diese eine Person, die bei jeder Grillparty, jedem Kaffeetrinken und sogar beim entspannten Netflix-Abend irgendwie immer wieder über ihren Job redet. Egal ob es um den neuen Kollegen geht, das stressige Projekt oder die geniale Idee, die sie neulich hatte – ihr Beruf ist permanent Gesprächsthema Nummer eins. Während alle anderen über das Wetter, die neueste Serie oder den letzten Urlaub plaudern, dreht sich bei ihnen gefühlt alles um die Arbeit. Aber was steckt eigentlich dahinter? Die Arbeitspsychologie hat dazu ziemlich faszinierende Erkenntnisse gesammelt!

Plot Twist: Dein Job-Talk verrät mehr über dich, als du ahnst

Menschen, die permanent über ihre Arbeit sprechen, sind wie offene Bücher – sie verraten unbewusst jede Menge über ihre Psyche, ihre Bedürfnisse und manchmal auch über ihre tiefsten Unsicherheiten. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass die Art, wie wir über unseren Job reden, ein ziemlich zuverlässiger Spiegel unseres Selbstbildes ist. Dieses Verhalten entsteht oft durch verschwimmende Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, besonders in unserer digitalisierten Welt mit ständiger Erreichbarkeit.

Das Ganze ist wie ein psychologischer Fingerabdruck: Jeder macht es ein bisschen anders, und die Gründe dahinter sind oft völlig verschieden. Manche Menschen nutzen Job-Talk als Selbstbestätigungsmaschine, andere haben buchstäblich vergessen, wer sie außerhalb des Büros sind. Und dann gibt es noch die, die sich hinter ihrer beruflichen Kompetenz verstecken, weil sie sich in anderen Lebensbereichen unsicher fühlen.

Der Anerkennung-Junkie: Wenn Applaus zur Droge wird

Einer der häufigsten Typen ist der Anerkennung-Junkie. Diese Menschen haben entdeckt, dass berufliche Erfolgsgeschichten wie ein Zaubertrick funktionieren: Erzählst du von deinem wichtigen Meeting oder dem schwierigen Kunden, den du überzeugt hast, bekommst du sofort positive Reaktionen. „Wow, toll gemacht!“ oder „Du bist echt kompetent!“ – solche Kommentare sind wie kleine Dopamin-Kicks.

Das Problem? Es wird schnell zur Gewohnheit. Wie bei jeder anderen Droge brauchen sie immer mehr davon. Ein kurzes „gut gemacht“ reicht irgendwann nicht mehr – es müssen immer beeindruckendere Geschichten her. Menschen nutzen berufliche Selbstpräsentation gezielt, um Kompetenzen und Motivation zu signalisieren. Im Alltagsgespräch wird das dann zur ständigen Suche nach Bestätigung.

Erkennst du diesen Typ? Sie erzählen nie einfach nur von ihrer Arbeit – sie inszenieren sie. Jede Anekdote ist perfekt aufgebaut: Problem, Lösung, Erfolg. Und am Ende warten sie auf deine bewundernden Blicke. Nicht böse gemeint, aber ziemlich transparent, wenn man einmal darauf achtet.

Die Identitäts-Verschmelzung: Wenn du buchstäblich dein Job bist

Noch krasser wird es bei Menschen, die eine komplette Identitätsfusion mit ihrem Beruf erlebt haben. Bei ihnen ist die Grenze zwischen „Das ist, was ich arbeite“ und „Das bin ich“ völlig verschwunden. Sie definieren sich nicht mehr über Hobbys, Familie oder persönliche Eigenschaften – sie SIND ihr Job.

Diese Verschmelzung kann verschiedene Gesichter haben: Da ist die Lehrerin, die auch beim Kindergeburtstag pädagogische Ratschläge verteilt. Der Verkäufer, der sogar beim Bäcker ein Verkaufsgespräch führt. Oder die Marketing-Managerin, die jede Party wie eine Networking-Veranstaltung behandelt. Für sie gibt es keine Trennung mehr – ihr Beruf ist ihr Leben geworden.

Das kann durchaus positive Seiten haben: Diese Menschen brennen für das, was sie tun, sind oft sehr erfolgreich und sie strahlen echte Leidenschaft aus. Aber es ist auch riskant. Was passiert, wenn der Job wegfällt? Wenn sie in Rente gehen? Oder wenn berufliche Rückschläge kommen? Ohne andere Identitätsanker können sie in echte Krisen rutschen.

Das moderne Dilemma: Wenn Work und Life nicht mehr trennbar sind

Hier wird es richtig aktuell! Unsere digitalisierte Arbeitswelt macht es uns allen schwer, noch eine klare Trennung zwischen Job und Privatleben zu ziehen. Homeoffice, Slack-Nachrichten um 22 Uhr, flexible Arbeitszeiten – die Grenzen verschwimmen komplett. Diese ständige Erreichbarkeit führt dazu, dass viele Menschen gedanklich nie richtig „abschalten“ können.

Und wenn du gedanklich nie Feierabend machst, ist es nur logisch, dass der Job auch in privaten Gesprächen dominiert. Diese Menschen haben oft gar keine anderen Themen mehr. Wann haben sie das letzte Mal ein Buch gelesen, das nichts mit dem Job zu tun hatte? Wann waren sie zuletzt im Kino oder haben Sport gemacht, ohne dabei an die nächste Deadline zu denken?

Das Heimtückische daran: Viele merken es gar nicht. Sie denken, sie führen normale Unterhaltungen, während ihr Gegenüber innerlich bereits die Augen rollt, weil schon wieder die Quartalszahlen oder der nervige Kollege aus der IT Thema werden. Die Folge? Freundschaften können darunter leiden, weil sich andere nicht mehr gehört oder verstanden fühlen.

Die Unsicherheits-Maske: Wenn Kompetenz-Gerede Schwäche verbirgt

Plot Twist gefällig? Manchmal ist das ständige Reden über berufliche Erfolge ein cleverer Deckmantel für Unsicherheit. Menschen, die sich in anderen Lebensbereichen unwohl oder inkompetent fühlen, flüchten sich gerne in das vertraute Terrain ihrer beruflichen Expertise.

Da ist jemand, der sich beim Smalltalk unsicher fühlt, nicht weiß, worüber er reden soll, oder Angst hat, langweilig zu wirken. Was macht er? Er greift zu seinem sichersten Thema – dem Job. Dort kennt er sich aus, dort kann er glänzen, dort fühlt er sich kompetent und wertgeschätzt.

Diese Strategie funktioniert kurzfristig perfekt. Das Problem: Sie wird zur Krücke und verhindert, dass die Person andere soziale Fähigkeiten entwickelt oder Sicherheit in anderen Bereichen aufbaut. Es entsteht ein Teufelskreis: Je mehr sie sich auf Job-Talk verlässt, desto unsicherer wird sie bei anderen Themen, desto öfter greift sie wieder zum bewährten Arbeits-Repertoire.

Gesellschaftlicher Druck: Warum wir alle ein bisschen jobbesessen sind

Bevor wir zu hart über Job-Dauerredner urteilen, sollten wir ehrlich sein: Unsere Gesellschaft macht uns alle zu kleinen Arbeits-Obsessiven! Die erste Frage beim Kennenlernen? „Und was machst du beruflich?“ Status wird über den Job definiert, Erfolg wird an der Karriere gemessen, und Social Media ist voller beruflicher Selbstdarstellung.

In diesem Kontext ist es fast schon normal geworden, dass Menschen ihren Wert über ihre Arbeit definieren. Wer einen „coolen“ Job hat, bekommt Anerkennung. Wer beruflich erfolgreich ist, wird bewundert. Wer spannende Projekte hat, gilt als interessant. Kein Wunder, dass viele diesen gesellschaftlichen Code internalisiert haben und glauben, nur durch Job-Talk wertvoll und interessant zu sein.

Die Job-Talk-Typologie: Welcher Typ bist du?

Nicht alle Menschen, die viel über ihren Job sprechen, sind gleich. Die Arbeitspsychologie kennt verschiedene Typen, die jeweils andere Motive haben:

- Der Passionate Professional: Brennt wirklich für seinen Job und kann gar nicht anders, als die Begeisterung zu teilen. Meist ansteckend positiv, aber manchmal etwas overwhelming.

- Der Status-Seeker: Nutzt Job-Talk strategisch zur Selbstdarstellung und um anderen zu imponieren. Redet besonders gerne über Erfolge und wichtige Projekte.

- Der Stressed-Out Survivor: Ist völlig überfordert und verarbeitet Arbeitsstress, indem er permanent darüber spricht. Oft eher jammernd als prahlend.

- Der Identity-Seeker: Hat seine Identität so stark mit dem Job verknüpft, dass andere Gesprächsthemen praktisch nicht existieren.

- Der Comfort-Zone Camper: Flüchtet sich in Job-Talk, weil er sich bei anderen Themen unsicher fühlt.

Was die Wissenschaft sagt: Die Psychologie hinter dem Phänomen

Die Forschung zeigt, dass eine gewisse Identifikation mit dem Job durchaus gesund und motivierend ist. Problematisch wird es erst, wenn andere Lebensbereiche völlig vernachlässigt werden oder die Person außerhalb des beruflichen Kontexts keine Identität mehr hat. Psychologische Prinzipien wie die Selbstwertregulation zeigen: Menschen nutzen berufliche Selbstpräsentation, um ihr Selbstbild zu stabilisieren und Anerkennung zu erhalten.

Besonders interessant: Selbstpräsentation ist ein natürlicher menschlicher Trieb. Wir alle wollen gut dastehen, kompetent wirken und Bestätigung erhalten. Der Job bietet sich dafür perfekt an, weil er gesellschaftlich akzeptiert und sogar erwünscht ist. Niemand wird dich schief ansehen, wenn du über deine beruflichen Erfolge sprichst – im Gegensatz zu anderen Formen der Selbstdarstellung.

Menschen mit stark verschwimmenden Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben klagen häufiger über Stress, Burnout und Beziehungsprobleme. Das ständige gedankliche „Bei-der-Arbeit-Sein“ kann langfristig psychisch belastend werden, auch wenn es sich zunächst produktiv und engagiert anfühlt.

Wann wird es problematisch? Die roten Flaggen

Grundsätzlich ist es völlig normal, über den Job zu sprechen – wir verbringen schließlich einen Großteil unserer Zeit dort. Problematisch wird es bei bestimmten Mustern: Wenn jedes Gespräch zwanghaft auf die Arbeit gelenkt wird, auch wenn es ursprünglich um völlig andere Themen ging. Wenn die Person unruhig oder aggressiv wird, sobald mal eine Stunde nicht über den Job geredet wird.

Auch private Beziehungen können Warnsignale senden: Wenn sich Partner, Familie oder Freunde nicht mehr gehört fühlen oder explizit darum bitten, auch mal andere Themen zu besprechen, sollten die Alarmglocken läuten. Körperliche Symptome wie ständige innere Anspannung, Schlafprobleme oder nächtliches Grübeln über Arbeitsthemen können ebenfalls Hinweise auf eine ungesunde Balance sein.

Der Weg zurück zur Balance: Kleine Schritte, große Wirkung

Die gute Nachricht: Es ist absolut möglich, ein gesünderes Verhältnis zwischen Job-Talk und anderen Gesprächsthemen zu entwickeln. Der erste Schritt ist oft schon das Bewusstsein für das eigene Verhalten. Viele Menschen merken gar nicht, wie dominant der Job in ihren Gesprächen geworden ist.

Ein einfacher Trick: Eine Woche lang bewusst darauf achten, wie oft und in welchen Situationen das Gespräch auf die Arbeit kommt. Führe gedanklich Buch darüber – oft ist das schon ein Augenöffner! Dann kannst du gezielt versuchen, andere Themen einzubringen oder aktiv nachzufragen, was die anderen Personen beschäftigt.

Langfristig hilft es, bewusst andere Lebensbereiche zu stärken: Neue Hobbys ausprobieren, Zeit für Freunde und Familie einplanen, ungewöhnliche Erfahrungen sammeln. Je reicher das Leben außerhalb des Jobs wird, desto natürlicher entstehen auch andere Gesprächsthemen. Und ja, das braucht Zeit und Übung – aber es lohnt sich definitiv für die eigene psychische Gesundheit und die Qualität der Beziehungen.

Das ständige Reden über den Job ist also weder grundsätzlich gut noch schlecht. Es ist ein faszinierendes Verhalten, das verschiedene Bedürfnisse erfüllen kann – von völlig gesunder Begeisterung für die eigene Arbeit bis hin zum unbewussten Ringen um Anerkennung und Identität. Die Kunst liegt darin, die eigenen Motive zu verstehen und bei Bedarf bewusst gegenzusteuern. Denn am Ende wollen wir alle sowohl beruflich erfolgreich als auch privat glücklich und ausgeglichen sein – und das eine sollte das andere niemals völlig überschatten.

Inhaltsverzeichnis