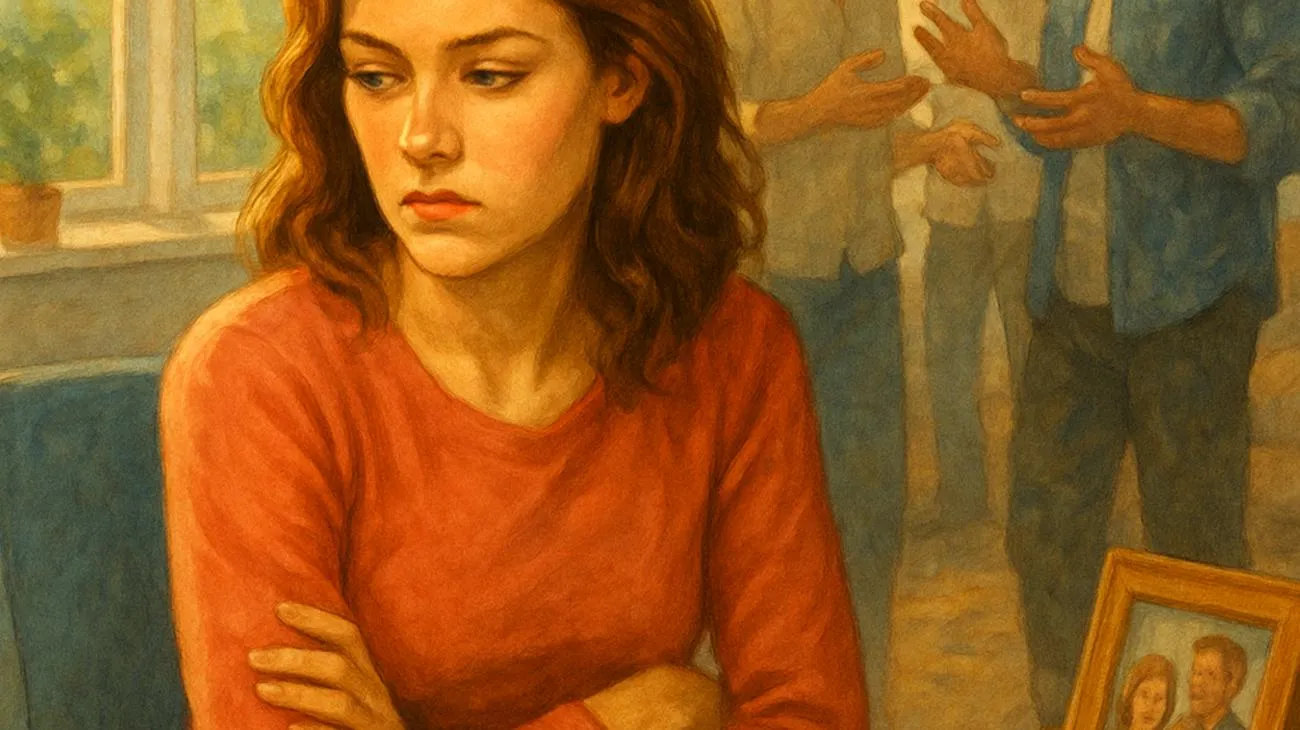

Du kennst sicher auch diese eine Person: Sie kommt zwar zu Familienfeiern, aber wirkt dabei so entspannt wie ein Kaktus in einer Umarmung. Oder sie erfindet ständig Ausreden, warum sie diesmal leider, leider nicht dabei sein kann. Falls du dich selbst wiedererkennst – keine Panik. Du bist definitiv nicht allein mit diesem Verhalten, und die Wissenschaft hat einiges darüber herausgefunden, warum manche Menschen ihre Familie lieber mit der Kneifzange anfassen würden.

Die bewusste Distanzierung zur eigenen Familie ist ein Phänomen, das Psychologen schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Während es keine offizielle „Top-3-Liste der Familienmeidung“ gibt, zeigen Studien zur Bindungstheorie und Familienpsychologie immer wieder ähnliche Muster bei Menschen, die bewusst Abstand zu ihren Verwandten halten.

Das erste Merkmal: Wenn Vertrauen zur Mangelware wird

Menschen, die ihre Familie meiden, haben häufig ein grundlegendes Problem mit emotionaler Nähe entwickelt. Das klingt erstmal paradox – schließlich sollte die Familie doch der Ort sein, wo wir uns am sichersten fühlen. Genau hier liegt aber oft der Kern des Problems.

Die Bindungstheorie, die John Bowlby bereits in den 1960er Jahren entwickelte, zeigt uns: Unsere allerersten Beziehungserfahrungen funktionieren wie eine Art Betriebsanleitung für alle späteren Bindungen. Wenn diese frühen Erfahrungen von Enttäuschung, emotionaler Kälte oder Vernachlässigung geprägt waren, lernt das Gehirn eine simple, aber schmerzhafte Lektion: „Nähe tut weh, also besser Finger weg.“

Forschungen zur unsicheren Bindung belegen, dass Menschen mit solchen Erfahrungen oft eine Art emotionales Immunsystem entwickeln. Sie können durchaus enge Freundschaften oder Partnerschaften führen, aber bei der Familie – dem ursprünglichen Schauplatz ihrer Verletzungen – bleiben alle Warnsysteme auf Hochalarm. Es ist, als hätten sie einen unsichtbaren Schutzschild um ihr Herz gelegt, der speziell gegen familiäre Nähe programmiert ist.

Besonders faszinierend ist dabei: Dieses Verhalten passiert nicht bewusst nach dem Motto „Ich will meiner Familie eins auswischen“. Es ist vielmehr ein automatischer Überlebensmechanismus, der tief im limbischen System verankert ist – jenem uralten Teil unseres Gehirns, der für Emotionen und Gefahrenerkennung zuständig ist.

Das zweite Merkmal: Meister der emotionalen Trickkiste

Das zweite charakteristische Merkmal sind hochentwickelte psychologische Abwehrmechanismen. Diese Menschen haben über Jahre hinweg ein ganzes Arsenal an Selbstschutztechniken perfektioniert, die jeden Geheimagenten vor Neid erblassen lassen würden.

Da wäre zum Beispiel die klassische Verdrängung: Negative Familienerlebnisse werden so gründlich aus dem Bewusstsein verbannt, dass die Person selbst manchmal nicht mehr sagen kann, warum sie eigentlich Abstand hält. „Meine Kindheit war völlig normal“, behaupten sie dann, während Außenstehende deutliche Zeichen dysfunktionaler Familienmuster erkennen können.

Oder die emotionale Abspaltung: Bei Familientreffen funktionieren sie wie perfekt programmierte Roboter – höflich, freundlich, aber innerlich komplett abwesend. Es ist, als würden sie eine Oscar-reife Rolle spielen, während ihr wahres Ich in einem emotionalen Bunker sitzt und darauf wartet, dass die Vorstellung endlich vorbei ist.

Psychologische Studien zu Traumabewältigung zeigen: Menschen, die in der Kindheit chronischem Stress ausgesetzt waren, entwickeln oft eine Art Hypervigilanz – sie scannen permanent ihre Umgebung nach potentiellen emotionalen Bedrohungen ab. Ein falscher Ton in der Stimme der Mutter, ein bestimmter Blick des Vaters, und schon springen alle Alarmsysteme an.

Das dritte Merkmal: Unabhängigkeit als Lebensphilosophie

Das dritte auffällige Merkmal ist ein überdurchschnittlich starkes Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Diese Menschen haben oft schon früh die bittere Lektion gelernt: „Auf andere zu zählen kann wehtun, also verlasse dich besser nur auf dich selbst.“

Forschungen zur Persönlichkeitsentwicklung zeigen, dass Menschen mit belastenden Familienerfahrungen häufig zu stark introvertiertem Verhalten neigen – nicht weil sie grundsätzlich menschenscheu wären, sondern weil sie gelernt haben, dass sie in der Einsamkeit am sichersten sind. Sie laden selten spontan zu sich nach Hause ein, teilen ungern persönliche Details und pflegen oft einen sehr kleinen, aber dafür umso vertrauenswürdigeren Freundeskreis.

Gleichzeitig entwickeln sie eine Art Allergie gegen jede Form von Kontrolle oder Manipulation. Wenn Familienmitglieder versuchen, Einfluss auf ihre Lebensentscheidungen zu nehmen – sei es bei der Berufswahl, der Partnerwahl oder auch nur der Frage, wann sie das nächste Mal zu Besuch kommen – reagieren sie oft heftig. Was für andere normale familiäre Anteilnahme ist, fühlt sich für sie an wie ein direkter Angriff auf ihre mühsam erkämpfte Unabhängigkeit.

Was die Gehirnforschung dazu sagt

Die Neurowissenschaft hat herausgefunden, dass diese Verhaltensweisen nicht einfach schlechte Angewohnheiten oder Sturheit sind. Studien zu den Auswirkungen chronischen Kindheitsstresses zeigen: Belastende Erfahrungen in der Familie können tatsächliche Veränderungen im Gehirn bewirken.

Besonders betroffen sind die Amygdala (unser Angstzentrum) und der präfrontale Cortex (zuständig für rationale Entscheidungen und Emotionsregulation). Bei Menschen mit schwierigen Kindheitserfahrungen ist die Amygdala oft überaktiv, während der präfrontale Cortex Schwierigkeiten hat, diese übermäßigen Angstreaktionen zu bremsen.

Das erklärt auch, warum gut gemeinte Ratschläge wie „Aber es ist doch Familie!“ bei diesen Menschen oft komplett ins Leere laufen. Ihr Gehirn arbeitet auf einer emotionalen Ebene, die mit Logik schwer zu erreichen ist. Die Familie wird unbewusst als Bedrohung eingestuft, und dagegen können noch so vernünftige Argumente erstmal wenig ausrichten.

Die versteckten Kosten der familiären Funkstille

Menschen, die ihre Familie meiden, berichten häufig von einem Gefühl der Entwurzelung. Sie haben zwar ihre Ruhe, fühlen sich aber manchmal wie emotionale Nomaden ohne echte Heimat. Besonders schwierig wird es bei wichtigen Lebensereignissen wie Hochzeiten, Geburten oder Todesfällen – solche Momente bringen die fehlende Familienverbindung schmerzhaft ins Bewusstsein.

Auch die Partnersuche kann kompliziert werden. Erklär mal deinem neuen Schwarm, warum er deine Familie nicht kennenlernen kann oder warum du nie über deine Kindheit sprichst. Das kann zu Missverständnissen führen, besonders wenn der Partner selbst aus einer liebevollen, funktionalen Familie kommt.

Es gibt Hoffnung: Das Gehirn kann umlernen

Die gute Nachricht: Diese tief verwurzelten Muster sind nicht für immer in Stein gemeißelt. Die Neuroplastizität – die Fähigkeit unseres Gehirns, sich auch im Erwachsenenalter noch zu verändern – bedeutet, dass selbst alte Verhaltensmuster verändert werden können, wenn man bereit ist, daran zu arbeiten.

Viele Menschen finden Hilfe in therapeutischen Ansätzen, die sich auf Bindungserfahrungen konzentrieren. Hier können sie lernen, ihre automatischen Reaktionsmuster zu erkennen und schrittweise neue, gesündere Beziehungsstrategien zu entwickeln. Manchmal führt dieser Prozess zu einer vorsichtigen Annäherung an die Familie – mit klaren Grenzen und neuen Kommunikationsregeln.

Praktische Hilfe für Betroffene und Angehörige

Falls du jemanden kennst, der sich von seiner Familie distanziert hat, ist das Wichtigste: Vermeide Urteile und gut gemeinte Ratschläge. Sätze wie „Aber Familie ist doch Familie“ oder „Du solltest ihnen vergeben“ sind zwar gut gemeint, aber selten hilfreich. Stattdessen kannst du einfach da sein, zuhören und die Entscheidung der Person respektieren.

Für Familienmitglieder, die unter der Distanzierung leiden, kann es hilfreich sein zu verstehen, dass es nicht persönlich gemeint ist. Die distanzierte Person reagiert oft auf alte Verletzungen und eingefahrene Dynamiken, nicht unbedingt auf die aktuelle Situation. Hier sind einige konkrete Schritte, die helfen können:

- Professionelle Familientherapie in Anspruch nehmen – aber nur, wenn alle Beteiligten freiwillig mitmachen

- Alte Verhaltensmuster reflektieren und bereit sein, sich zu verändern

- Grenzen der anderen Person respektieren, auch wenn sie schmerzhaft sind

- Geduld haben – Heilung braucht Zeit und kann nicht erzwungen werden

Familiendistanzierung ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie komplex menschliche Beziehungen wirklich sind. Die beschriebenen Merkmale – Bindungsangst, überentwickelte Schutzmechanismen und extremer Autonomiedrang – sind keine Charakterfehler, sondern meist clevere Überlebensstrategien, die unter schwierigen Umständen entwickelt wurden.

Das Verständnis für diese psychologischen Mechanismen kann helfen, sowohl mit betroffenen Personen als auch mit den eigenen familiären Herausforderungen besser umzugehen. Denn am Ende wollen wir alle dasselbe: uns sicher, geliebt und respektiert fühlen. Manchmal führen nur sehr unterschiedliche Wege zu diesem Ziel.

Die Forschung in diesem Bereich entwickelt sich ständig weiter, und unser Verständnis für die Vielfalt menschlicher Beziehungsmuster wird immer differenzierter. Was heute als problematisch gilt, könnte morgen als normale Variation zwischenmenschlicher Verbindungen verstanden werden. Bis dahin bleibt das Wichtigste: Empathie, Geduld und die Bereitschaft, die Perspektive des anderen zu verstehen – auch wenn sie sich radikal von der eigenen unterscheidet.

Inhaltsverzeichnis